私は2021年度から2024年度のあいだ、KUA(京都芸術大学)通信教育部のイラストレーションコースで勉強しました。

この記事では、同コース卒業を機会に、学習全体の振り返りをまとめています。

イラストレーションの学習に興味のある人、またKUAの通信に興味のある人へ、おすすめの記事となっています。

▼その他のKUA関連の記事はこちらから確認できます。

在学中の概要

まず基本情報として、私のKUA在学中の内容を載せます。

入学したコース:京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 デザイン科 イラストレーションコース

入学・卒業年度:2021年度入学(1期生)、3年次編入。2024年度卒業

修業年数:3年(途中1年間休学)

3年次編入とは、1・2年次の科目を飛ばして3年次の学習から始められる制度です。

なぜ入学したか

次に、私の入学のきっかけや目的です。

入学前の悩み

イラスト制作に関係する、入学前の私の悩みは次のようなものでした。

- 必要な学習がわからない

- 作品数(作例)が少ない

要素の多いイラストを制作しようとすると、描き上げられなかったり、魅力を出しきれないことがありました。そして、その改善方法に自力でたどり着けず、悩んでいたのです。

部分部分ではなく、基礎から全体を整理したいと考えていました。

入学のきっかけ

先ほどの悩みに加えて、次のポイントを魅力に感じてKUAへの入学を決めました。

- オンラインで完結し、通学がない

- 入学の実技試験がない

- 現役の講師陣

以前に別の大学へ通学した際、入学試験の準備や通学で苦労した経験がありました。そのため、通信制の気軽に学習に臨める特徴は大きな魅力でした。

また、仕事でイラストレーションに関わる方の目線も、自分の成長に求めるものでした。

入学時の姿勢

学習には次のような姿勢で取り組む予定でした。どのくらい時間が必要になるのか見当がつかなかったので、負荷の小さいところから柔軟に続けることを目指しました。

- 通学科目は選択しない(通学自体の負担を減らすため)

- 最短2年での卒業にこだわらない

- 休学や退学も考える

余裕があれば自主製作や仕事の件数を増やそうかな、とも考えていました。(実際にはそういった余裕はあんまりありませんでした)

学んで成長したこと

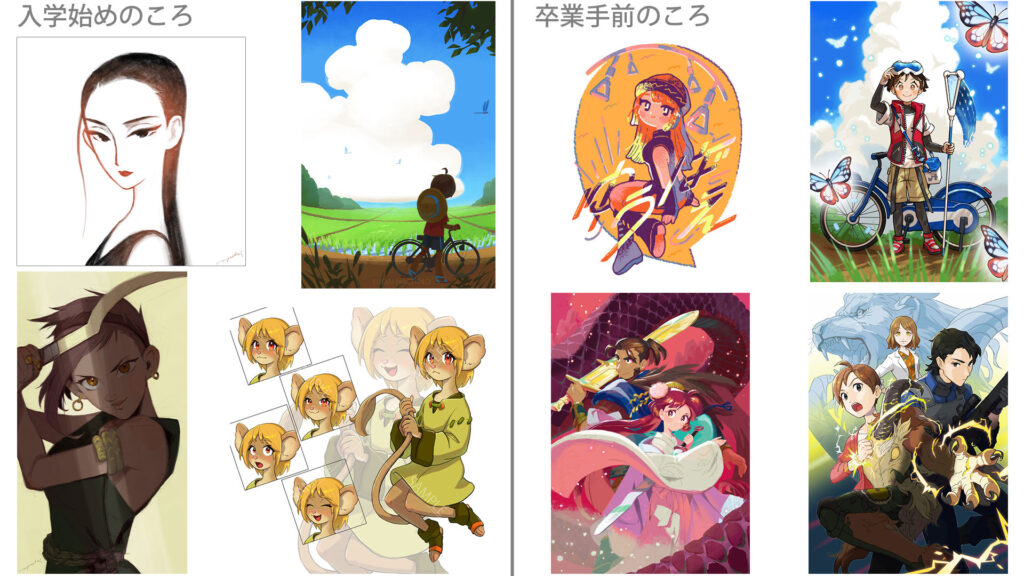

ここで早速、入学当初と卒業手前の絵を見比べてみましょう。

ほとんどは課題以外で制作したものです。

私はもともとスタイルを絞っていないので、変化が読み取りにくいところもありますね。

成長できたポイントをいくつか挙げると次のようなものです。

- 資料を参考に、魅力ある形でまとめられるようになった

- 要素の多い絵を描き上げられるようになった

- ジャンルに合わせたスタイルを選べるようになった

特に、手の込んだイラストも計画を立てて完成できるようになったことは大きな成長です。

小規模にとどまりがちだったところから、描きたいものが大幅に増えました。

入学前の悩みだったことも、以下のように変化しました。

- 必要な学習がわからない → フィードバックをもらって、弱い点・伸ばせる点の理解につながった。目標を設定して必要な学習に取り組めるようになった

- 作品数(作例)が少ない → 工程や改善点を理解して、作例にできる作品が増えた

これから学習するかたへ

私がKUAで学習中に気をつけたことや、やってよかったことを載せます。KUAに限らず、通信教育や美術の制作系を学ぶ際に参考になればと思います。

把握と計画

通信教育では時間割がありませんが、提出時期は決まっています。学習全体のボリュームを把握することと、期限までにどう進めるか計画を立てることが大切です。

KUAの授業は科目によっては、動画が20本近くあったりリサーチやラフの提出も求められます。文章作成でも意外と時間を使います。

シラバスなど情報が公開されたら、なるべく早い段階で目を通しておきましょう。毎週末など、定期的なお知らせのチェックもおすすめです。

また、他の学生さんが情報を共有してくれていることもあります。もし交流が苦手でも、情報収集の観点からSNSやコミュニティをチェックしておくとよいかと思います。

自分のペースを知る

1つ目の話と関連して、自分に合った学習のペースを知ることも大切です。

私は仕事とKUAの学習を並行していましたが、始めの頃はKUAのボリュームも把握しておらず、学習に十分な時間をかけられませんでした。それでも順調に単位をとりたいと意気込むあまり、理解が浅いまま課題に取り組んでしまう時もありました。

途中でこの進め方では身につかないと気づき、KUAも含めて生活全体のペースを見直しました。

私のKUAでの学習は順調とは呼べないもので、単位を落としたり休学したり、受講したけれど途中でやめた科目もあります。しかし、こうした経験から成長につながったことも多いです。

順調に進めることが唯一ではないので、自分の成長に目を向けてペースを整えましょう。

とくにおすすめすること

計画やペースを知ったり、学習を深めるためにおすすめするのは次のような行動です。

- 工程も含めてスケジュールを立てる

- かかる時間を記録する

- 制作を振り返ってまとめる

基本的には「書き出しておく」ことです。

頭の中でなんとなく把握しているだけだと、ぬけ漏れがあったり活用しにくかったりします。調整や確認がしやすい形に書き出しておきましょう。

私の場合は、スケジュールはガントチャート(Brabio)、時間記録にはアプリ(Toggl Track)、制作の振り返りはブログやFANBOXを使いました。

スケジュールや時間記録は、学習のみでなく仕事や生活全体でも行うと、使える時間の把握にもつながります。

制作の時間記録

合計時間のほかにラフや線画にかかった時間も分けて記録すると、ポートフォリオ作成で重宝します。ここで工程ごとに記録することで、スケジュールも立てやすくなります。

制作の振り返り

非公開や個人的なメモでも良いと思います。

もらった評価自体のほか、自分の意図や以降の改善案も残しておくと、さらに後でまた見返すときに役立ちます。まとめた数が増えると得意や苦手の傾向が見えてきたりするので、ときどき読み返せる形がいいと思います。

まとめ

振り返ると、私はKUAでの学習でとても大きい経験を得ました。

技術的な内容だけでなく、制作の考え方の範囲を超えて、仕事や生活とも相互に影響して良い変化が起きました。

イラストレーションの制作について学ぶのみであれば、学校ではない学習方法もあるでしょう。

私がKUAでの学習で良かったと思うのは、さまざまな経験や関心をもつ人々と学べたことです。

インターネットは世界中とつながる一方で、その範囲は自分の興味にとどまりがちです。

KUAのイラストレーションコースは学生数がとくに多いのと、イラストレーション自体が分野に依らず扱われるため、自分の知らないたくさんの分野と触れる機会がありました。この経験は自分の認識を広げてくれて、日常の楽しさが増えました。

以上、KUA通信教育部のイラストレーションコースで学んだ振り返りでした。

検討や学習の参考になれば嬉しいです。